黒き翼

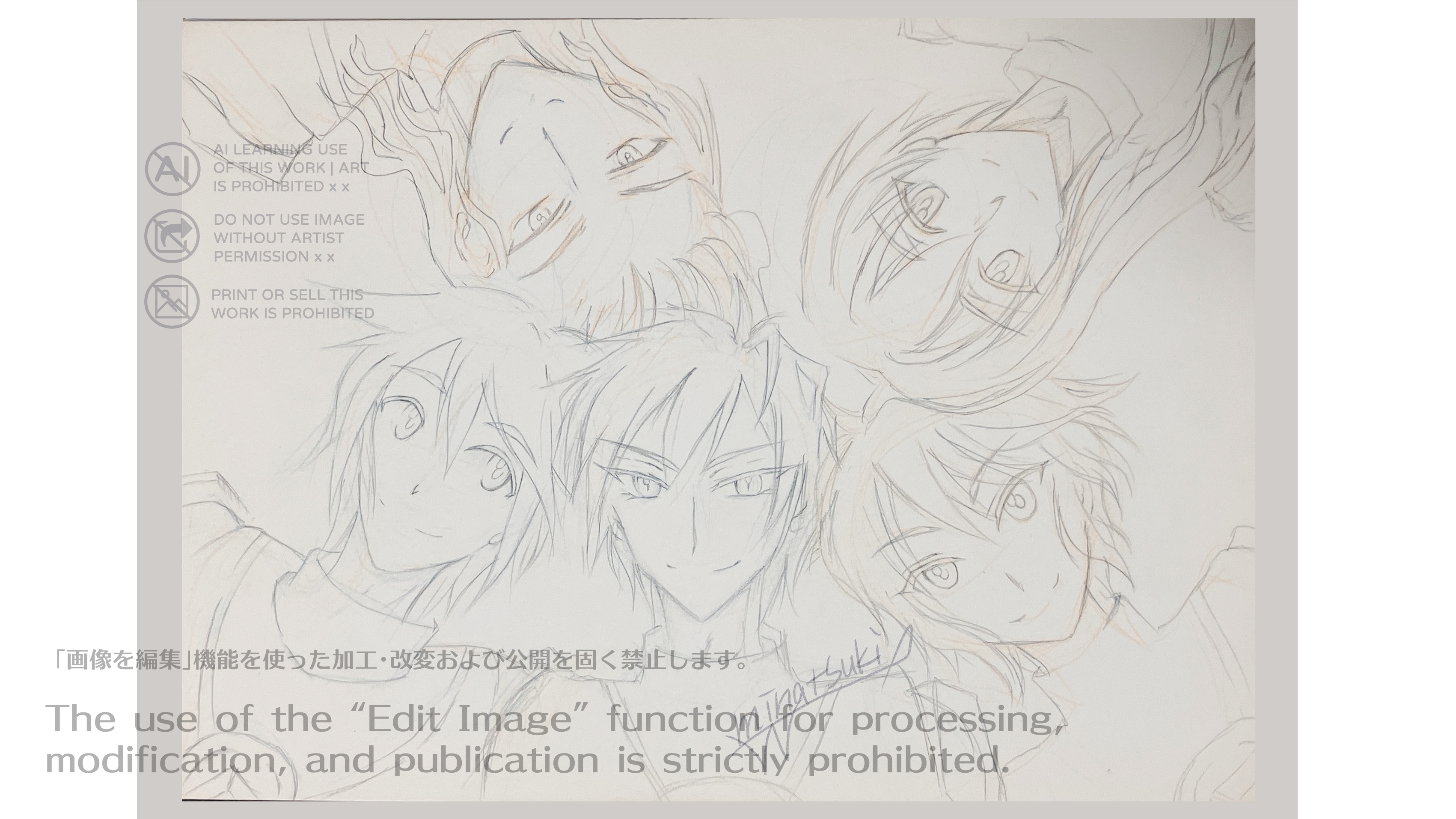

アセルスのものとはやや趣を違えた艶やかな緑の髪。身にまとう、古風で典雅な趣のある衣装。

漂わせている雰囲気と、何も無い空間から現れたかのような登場の仕方――この青年が、妖魔の騎士である事は間違いないようだ。

羽根をあしらった黒い甲冑をまとう美貌の青年は、同じ黒一色でもルージュの隣にいる術士に比べてどこか冷たい印象を与えていた。

「イルドゥン……!」

「まさか、今度はあなたと戦わなければならないの?!」

白薔薇が胸の前で手を握り締め、震える声で青年の名を呼んだ。白薔薇を背後に庇いながら、アセルスは青年に問う。彼女の右手は、無意識のうちに腰の剣に添えられていた。

しかし何故か、他の三人は青年――イルドゥンに対して武器を構えようとはせず、呪文への集中も行なってはいない。

「おい、兄さん、良いのかよ……!」

ヒューズはそれとなくホルスターに手をやりながら、後ろに立つ術士に小声で話し掛ける。

ルージュは青年の態度に何故か引っかかるものを感じていた。

ジェラスは、妖魔の青年の鋭い視線もものともせず、毛を逆立てた猫のように緊張しているアセルスの前に進み出た。

「穏やかではありませんね――話を、聞かせてもらいましょうか」

「だな。どうやらこの兄さんには、俺たちと戦う気は無さそうだ」

ジェラスの言い分に、ワカツの剣豪も賛成する。

だが妖魔の青年の口から聞かされたのは、一同を驚愕させる言葉だった。

「何だ貴様――人間ではないな。しかし、妖魔ではない。何者だ?」

眉間に皺を寄せて睨み付けるイルドゥンに対し、黒髪の青年は穏やかに微笑み返す。

確かにジェラスは、今まで人が知りえる以上の知識と不思議の技で今までに何度か皆の窮地を救ってきた。

しかし傷薬で傷が癒えることや、術の資質を修得できることから考えてもジェラスは機械生命ではありえない。その身を流れる赤い血と、妖魔の武具に触れられない事から、メンバーの誰もが正体を疑いもしなかったのだ。

「ふん、まぁいい」

イルドゥンは、ジェラスから視線を外すと、アセルスのほうへと向き直った。

「よく聞け、アセルス。俺は――ラスタバンに言われて、お前を守りにやってきたのだ」

(でも――妖魔が、いくら親友の頼みだからって、主君を捨てて反逆者に味方するものなのかな?)

仕方なくだ――と念を押す妖魔の青年の言葉に、旅を通じて妖魔というものについて 段々わかってきたルージュは、疑問を禁じ得なかった。

この妖魔の青年――イルドゥンは、白薔薇と同じく元はアセルスの教育係であったのだという。

しかし、白薔薇がアセルスに対して優しく接していたのとは異なり、イルドゥンのアセルスに対する「教育」は、 ほとんど「しごき」と言っても良いような厳しいものだったらしい。

もっとも、白薔薇が妖魔社会での礼儀作法を教える教育係であったのに対し、 彼は妖魔としての力の使い方を教える教育係であったことも多少は関係あるだろうが。

話をしつつも、一行は天守閣を目指す。途中何度か戦闘もあったが、無事目的地へとたどり着いた。

「おっと。着いたぜ。――ここが、剣聖の間だ」

「……? おいおっさん、マスターカードは何処にあるんだ?」

それらしい物などどこにも無いではないかと言うヒューズの言葉に、ワカツの剣豪は答える。

「案内してやるとは言ったが、俺に手助けしてやれるのはここまでだ」

剣豪の里――ワカツを守護する剣のカード。

誇り高き武人を守護する『剣』は、自らを手にする者を厳しく選ぶ。

魔の巣窟と化したこの場所で、雑念を捨てて無我の境地に至った者に対してのみ、その姿をあらわすのだと伝えられている。

「ああ、そうそう。精神統一に失敗したら、そこいらの魔物が一気に襲い掛かってくるから気を付けろよ」

忠告はありがたいが、そんなことを聞かされてしまってはかえって集中の妨げになる。

結局、三度目の精神統一でルージュは剣のカードを手に入れた。

「やれば、できるじゃねぇか」

豪快に笑うゲンの言葉に、一同も思わず笑みをこぼした。